スーツを着た女性

スーツを着た女性会社訪問時に手土産を持って行くべきか迷う

初対面の相手には何を選べばよいのだろう

ビジネスシーンにおける手土産は、単なる贈り物ではなく、あなた自身や会社の印象を左右する大切なツールです。

品物の選び方や渡し方、さらには「のし」のマナーまで、細やかな配慮が信頼関係の第一歩につながります。

本記事では、会社訪問時に好印象を与える手土産の選び方、適切な価格帯、のしの書き方、渡すタイミングなど、基本マナーを徹底解説します。

この記事を読めば、もう手土産で迷うことはありません。

・会社訪問の手土産の相場

・会社訪問の手土産が必要かどうか

・手土産を渡すときのマナー

お客様への手土産で失敗したくない方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

取引先への会社訪問で手土産は必要?いらないケースは?

取引先への会社訪問で、手土産を持っていくか悩むこともあるでしょう。

まずは、会社訪問で手土産が必要なケースといらないケースを詳しく見ていきましょう。

手土産を持って行ったほうがよいケース

会社訪問の際に手土産を持参すべきか迷うこともあるかもしれません。

基本的には必須ではありませんが、シーンによっては相手に好印象を与えることが可能です。

主に、手土産が必要になるケースは下記の通りです。

- 初めて訪問するとき(初対面の挨拶)

- 契約や取引成立後のご挨拶

- 特別なお願いや相談をする場合

- 会食やイベントなどに招待されたお礼として

- 相手が多忙な時期に訪問する場合(お見舞いの気持ちとして)

- 謝罪や感謝の気持ちを伝えたいとき

たとえば、初めての訪問や初対面の相手と会う際には、手土産があることで礼儀正しさや誠意が伝わり、良い第一印象につながります。

また、契約や取引が成立した後の挨拶では、感謝の気持ちをかたちにして伝える場面として手土産がふさわしいといえるでしょう。

さらに、特別なお願いや相談があるときにも、丁寧な姿勢を示す手段として手土産が役立ちます。

相手に対する敬意や真剣さが伝わり、話がスムーズに進む可能性もあります。

加えて、お詫びや感謝の意を伝えたいときには、言葉だけでなく品物でも気持ちを表すことで、より誠意が伝わりやすくなります。

このように、手土産は相手との関係を築いたり深めたりするうえで、状況に応じて活用したいビジネスマナーのひとつです。

手土産がいらないケース

手土産は相手への気配りとして有効な場面も多いですが、すべての会社訪問で必要というわけではありません。

場合によっては、持参しないほうがよいケースもあります。

主なケースは下記の通りです。

- 定期的な打ち合わせや日常的な訪問

- 相手企業から「手土産は不要」と明確に伝えられている場合

たとえば、定期的に行う打ち合わせや日常的な訪問では、毎回手土産を持っていく必要はありません。

頻度の高い訪問で毎回贈り物を用意すると、相手に気を遣わせてしまう可能性があり、かえって負担になることもあります。

こうした場面では、手土産よりも時間を守る、要点を簡潔に伝えるといったビジネスマナーのほうが重視されるでしょう。

また、相手の企業が「手土産などのお気遣いは不要です」と明言している場合も、無理に持参するのは避けることをおすすめします。

相手の意向に反して手土産を用意すると、「配慮がない」「空気を読めない」といった印象を与えてしまうこともあるため注意が必要です。

会社訪問の手土産の相場は3,000〜5,000円

はじめてお客様の会社を訪問する場合の手土産は「3,000円〜5,000円」程度に収めておくことをおすすめします。

また、謝罪のために訪問する際の手土産は、「1万円」程度が相場です。

これらの料金は、あくまで参考です。細かく相場の金額を気にする必要はありません。

受け取った側の気持ちを尊重してあげましょう。

会社訪問時の手土産は、金額を気にするよりもマナーや作法に重きを置きましょう。

会社訪問におすすめの手土産を選ぶポイント

会社訪問で持っていく手土産は、どのように選べばよいのでしょうか。

手土産を選ぶときには、以下5つのポイントがあります。

- 日持ちするものを選ぶ

- 個包装されていると配りやすい

- オフィスで食べやすいものが好印象

- 高すぎない価格帯を意識する

- 季節感のある品で印象アップ

それぞれのポイントを、詳しく解説していきます。

1.日持ちするものを選ぶ

会社訪問の手土産は、すぐに食べられるとは限りません。

担当者が忙しくてその場で開封できないこともあるため、賞味期限に余裕があり、常温で保存できる品を選ぶのが安心です。

焼き菓子やせんべい、ドライフルーツなどの日持ちする食品は、渡す側も受け取る側も扱いやすく重宝されます。

2.個包装されていると配りやすい

手土産をオフィスに持参する場合、個包装になっているものが理想的です。

複数の社員に配りやすく、衛生面でも安心感があります。

見た目がきれいで整っているものを選ぶと、相手の印象にも残りやすく、気配りのある贈り物として好まれるでしょう。

3.オフィスで食べやすいものが好印象

手土産は、オフィスでさっと食べられることも大切なポイントです。

手が汚れにくく、においが強すぎないものが適しています。

クッキーやフィナンシェ、ひとくちサイズの和菓子などが人気です。

逆に、クリームやパイ系など食べにくいものは避けましょう。

4.高すぎない価格帯を意識する

あまりに高価な手土産は、かえって相手に気を遣わせてしまいます。

感謝の気持ちはしっかり伝えつつ、相手に負担を感じさせない価格帯を選びましょう。

5.季節感のある品で印象アップ

春には桜や抹茶、秋には栗やさつまいもなど、季節の素材を使った商品は、センスの良さや心遣いが伝わるアイテムです。

さらに、季節感のあるパッケージや包装紙を選ぶことで、より印象的な手土産になります。

ちょっとした工夫で差がつくポイントです。

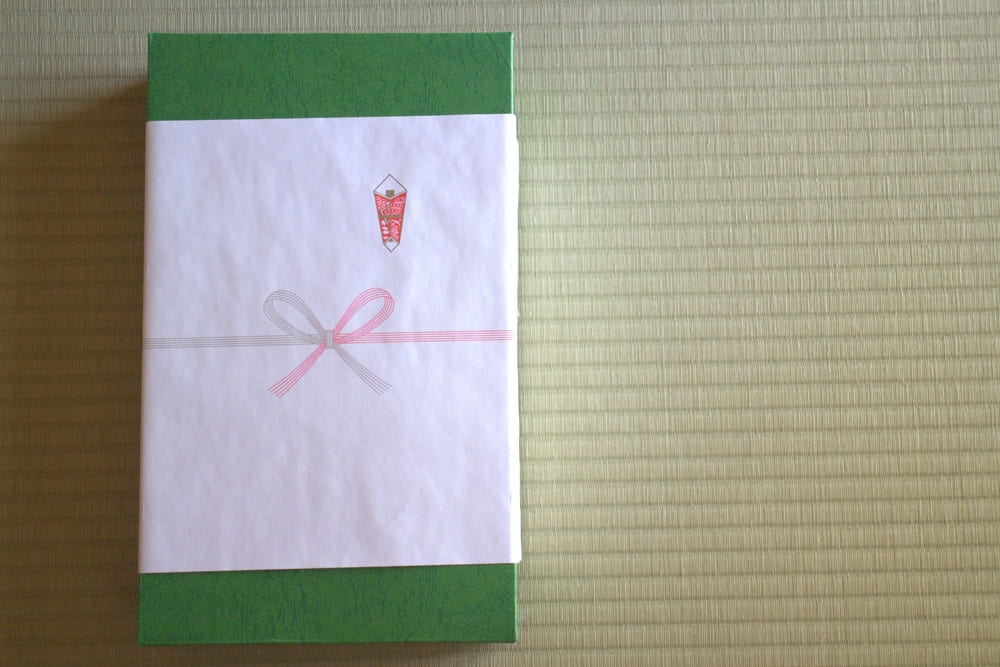

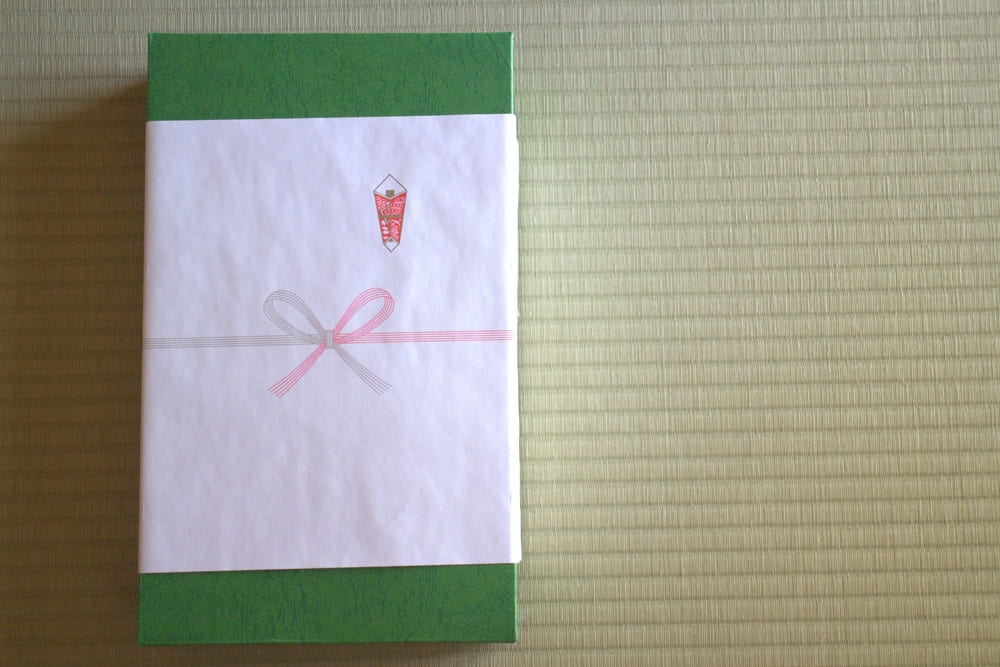

会社訪問の手土産の「のし」に関する4つのポイント

手土産を買ったらそのまま持っていけばよいかというとそんなことはありません。お客様にお渡しするには「のし」が必要です。

普段は馴染みのない「のし」のポイントは以下のとおりです。

- のしは必ずつける

- 会社名がひと目でわかる「外のし」

- 初めての訪問なら表書きは「粗品」

- 水引きは「紅白蝶結び」

順番に解説をしていきます。

「のし」は必ずつけよう

「のし」とは、贈り物の上につける紙のことを指し、日本の伝統的な贈り物の習慣において重要な役割を果たしています。

この「のし」には、贈り物の目的や、贈る側と受け取る側の関係性が示され、その意味は非常に深いものとなっています。

ビジネスシーンにおいて「のし」をつける理由は、まず礼儀正しさと敬意の表現です。

例えば、新しい取引先に初めて訪問する際、手土産として商品を持参することは一般的です。

この時、「のし」をつけることで、相手への尊重と感謝の気持ちをより強く伝えることができます。

また、のしに「お中元」や「お歳暮」と書かれていると、それがその時期の挨拶の品であることがすぐにわかります。

さらに、のしをつけることで、贈り物の格式や正式さが高まります。大切な取引先や上司への贈り物に、相手への気配りや考慮を示すことができるのです。

まとめると、ビジネスシーンでの「のし」の使用は、相手への敬意や感謝の気持ちを深く伝えるための重要なものとなっています。

会社名がひと目でわかる「外のし」をつける

「外のし」とは、贈り物の包みの外側に取り付ける形でのしを添える方法です。

ビジネスの現場では、相手への敬意を示す手段として「外のし」が利用されます。

例えば、あなたが新たな取引先への初めての挨拶として、品物を贈る場面を考えてみましょう。

あなたはその品物の包装紙の外側に「外のし」を取り付け、その上部に「挨拶」と記述します。下部には自社の名前や自分の名前を記入します。

この「外のし」により、取引先はあなたからの挨拶の品であることがすぐにわかりますね。

贈り物の際は、相手の立場や状況を考慮して、適切に「外のし」を使用しましょう。

はじめての訪問なら表書きは「御挨拶」にする

ビジネスの場面で贈り物をする際、「のし」の表書きが使用されます。

ここでは、ビジネスでよく使われる表書きの3つの種類をご紹介していきます。

「粗品」とは、軽い気持ちでの手土産やちょっとした贈り物に使用される表書きです。

社外の研修やセミナーでの参加記念品や、新商品のサンプルを渡す際などに適しています。

例:新製品の発表会に参加した取引先に、サンプルとして商品を贈る際、包装に「粗品」と書かれた「のし」をつけて渡します。

「御礼」や「御挨拶」は、感謝の気持ちや初めての訪問、新年の挨拶など、礼を伝える目的で使用される表書きです。

例:年始に取引先への挨拶として贈るお酒の箱に、「御挨拶」と書かれた「のし」をつけて贈ります。

「深謝」は、何かのミスや不手際を謝罪する際に使用される表書きです。

深い謝意を示すため、ビジネスでの失敗やトラブルの際には特に注意深く用いられます。

例:納期遅延などのトラブルを起こした際、謝罪の意味を込めて贈る品に、「深謝」と書かれた「のし」を添えて送ります。

これらの3つの表書きを状況に応じて、使い分けてください。

水引きは「紅白蝶結び」

水引きの選び方は相手への気配りとなります。

ビジネスシーンでの水引きは「蝶結び」を選びましょう。

蝶結びは、両端が開いている形の水引きで、「これからも関係が続く」という意味を込めています。

長く続く取引や、今後も継続的な関係を望む際に適しています。

会社訪問の挨拶から手土産を渡すまでの3ステップ

最後に、お客様先に訪問してから、手土産を渡すまでの流れについて解説をしてきます。具体的な流れは以下のとおり。

- 訪問に対して感謝の挨拶をする

- 名刺交換をする

- 一言添えて手土産を渡す

この手順通りに行えば、当日は慌てなくて済みますよ。

1.訪問に対して感謝の挨拶をする

相手の場所を訪問する際に初対面の印象はとても重要です。

この初対面の印象は、その後のビジネス関係の土台となるため、挨拶には特に気を使いたいものです。

まずは感謝の意を伝える挨拶を心掛けましょう。

相手が自分を受け入れてくれる時間を確保してくれたこと、その場を提供してくれたことに対して、感謝の気持ちをしっかりと伝えることで、相手に対する敬意を示します。

例えば、「本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。」や「この度はお招きいただき、心から感謝申し上げます。」といった言葉を選びます。

このような挨拶を行うことで、相手に自分の誠実さや真摯な態度を伝えることができ、信頼関係の構築に繋がります。

また、挨拶の際の声のトーンや表情、姿勢も重要です。落ち着いた声で、明るく丁寧に、そして相手の目をしっかりと見て話すことで、より相手に自分の言葉が伝わりやすくなります。

2.名刺交換をする

挨拶の次に欠かせないのが「名刺交換」です。

名刺交換は、相手の身分や役職、会社や団体を正確に知るためのものですが、それだけではありません。

相手への敬意を示す行為でもあるのです。

名刺の取り扱い方や、交換するタイミング、そしてその後の保管方法など、細部にわたるマナーが求められます。

なお、名刺交換のマナーについては、以下の記事で詳しく解説をしています。

3.一言添えて手土産を渡す

名刺が渡し終えたら、手土産を渡しましょう。

複数人で訪問する際は、こちら側の職位が上の人(上司)が先方に渡します。

また、先方が複数人の場合は、職位が上の人に渡すようにしましょう。相手の職位がわからないときは、名刺の肩書きを読んで判断できます。

渡し方は基本的に、紙袋から出して、のしが相手に見える向きで渡してください。

渡す際は、「お忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。こちらはささやかながら、私たちの感謝の気持ちを込めたものです。どうぞ受け取ってください。」と一言添えることで、相手へ良い印象を持っていただけすはずです。

会社訪問をするときのマナーについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

会社訪問の手土産に関してよくある質問

会社訪問の手土産を選ぶときには、さまざまな疑問が出てくることもあるでしょう。

ここでは、手土産を持っていくときのよくある質問に対して、回答していきます。

会社訪問の手土産でタブーはありますか?

会社訪問の手土産では、宗教的な配慮のない食品や、形式的なノベルティのみを贈ることはタブーとされています。

たとえば、イスラム教(ハラル)やヒンドゥー教などの信仰を持つ方には、豚肉やアルコールなどが含まれる食品は避けるべきとされています。

特に海外企業や多国籍企業を訪問する際は、相手の宗教的背景にも配慮した手土産選びが求められます。

また、会社名が大きく印刷されたノベルティグッズだけを渡すのも注意が必要です。

ロゴ入りのボールペンやカレンダーなどは、どこにでもある配布用のアイテムとして見なされがちで、心がこもっていない印象を与えてしまいます。

せっかくの手土産も、形式的に感じられてしまっては逆効果になりかねません。

特別な場面では、相手に喜んでもらえる内容を意識して選ぶことが大切です。

会社訪問の手土産を渡すタイミングは?

会社訪問の際に手土産を渡すタイミングは、挨拶や名刺交換を終えて席に着いた直後が一般的です。

また、本題に入る前に手土産を渡しておくことで、場の雰囲気が和らぎ、会話もスムーズに進みやすくなります。

ただし、受付やロビーなどで渡すのは避けましょう。

担当者本人に手渡しできない可能性があるため、必ず直接渡せる場面を選ぶことが大切です。

なお、訪問の目的によってはタイミングをずらすことも考えられます。

たとえば、謝罪やお願いごとの訪問では、話が一段落した後に渡すほうが自然な場合もあります。状況に応じて柔軟に判断する姿勢も求められます。

まとめ

今回は、会社訪問時に持っていく手土産のマナーについて解説をしました。ポイントは以下のとおりです。

- 会社訪問の手土産の相場は3,000〜5,000円

- 迷ったらクッキーが無難

また、「のし」についても忘れてはいけません。

- 「のし」は必ずつける

- 会社名がひと目でわかる「外のし」

- 初めての訪問なら表書きは御挨拶

- 水引きは「紅白蝶結び」

訪問先にて、手土産を渡すまでの流れは以下のとおりです。

- 訪問に対して感謝の挨拶をする

- 名刺交換をする

- 一言添えて手土産を渡す

訪問先で不安がないようにイメージを持っておくことが大切です。

今回、ご紹介した内容を覚えておけば手土産で悩むことはないはずですので、自信を持って臨みましょう。